日本の大学進学率は低いというイメージが広まっているようだが,各国の細かい事情や統計の取り方の違いを理解せずに「日本の大学進学率が低い」という点だけが一人歩きしているように思う。こうした事実認識はミスリーディングであり、将来の日本の高等教育のあり方を考える上でもよろしくないので、自分なりに問題点を調べた上で、より実態に近いものを示してみたい。

日本の大学進学率は低いのか?

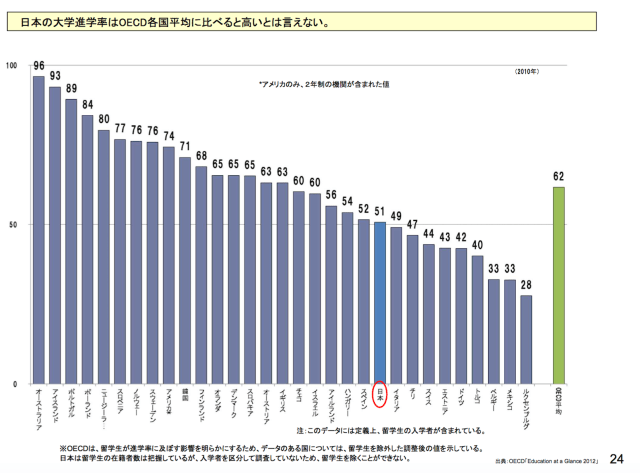

文科省は2013年くらいから日本の大学進学率は低いと盛んに言い始めた。当時の下村文部科学大臣が、下記の「大学進学率の国際比較(OECD Education at a glance 2012)」というプレゼン資料に基づいて国会で説明していて,個人的に違和感を持ったことをよく覚えている。

図1:2010年の大学進学率の国際比較(文科省のプレゼン資料と詳しい資料)

上記のプレゼン資料には「日本の大学進学率はOECD各国と比べると高いとはいえない」と書かれており,日本の大学進学率は52%で、OECD平均の60%よりも低く、アメリカ、英国、スウェーデンよりも10~20%以上も低くなっている。これを普通の人が見たら,「日本は世界から取り残されている,もっと大学に行く人を増やさないといけない」と思うだろう。

ただ、オーストラリアの進学率が100%とほぼありえない数値になっているし,私が良く知るスウェーデンが日本よりも大学進学率が高い(76%!)のも直観的におかしい。何がおかしいのかを詳しく調べてみると、このデータにはいくつかの問題があることに気づいた。すなわち、このOECDのデータは、①生涯進学率の推定値を示したものである点、②海外からの留学生も含んでいる点,③全ての国が大学・短大(Aタイプ)、専門・職業学校(Bタイプ)を区別しているわけではない点、④フルタイムやパートタイムの学生を必ずしも区別していない点、である。

①大学進学率とは何か?

日本では,大学進学率は18歳進学率(18歳人口に占める大学進学者の割合)と理解されているが、上記のグラフが扱っているのは生涯進学率で、一生のうちに大学進学する割合を推定した数値である。日本では入学者の9割以上は18〜19歳であるが、海外では高校卒業後にすぐに入学せずに社会人をしてから大学に入学する人が多いので,その生涯進学率は18歳進学率よりも高い数値が出る(注1)。

しかし,これはあくまで推定値であり、実際の進学率はその年齢層が高齢者になるまで分からない。また,ある年に景気変動や政策変更(学費の値上げや奨学金の変更)があった場合、一時的に社会人を含めて進学者が急増し、生涯の進学率も大きく変動することがある。実際に2010年と最新の進学率のデータをみたときには,後述の②~④などの要因が重なることで数値が大幅に変わっており,その安定性には疑問がある。

②海外留学生の影響

生涯進学率は,住民票を持つ年齢人口に入学者を割って算出しているため,海外の留学者を入学者数を含めれば数が水増しされてしまう。特にオーストラリアやニュージーランドのように多くの海外留学生を受け入れている国では数値が大幅に異なる。実際、留学生を除いた場合、オーストラリアは約30%、ニュージーランドは約20%ほど進学率が低下する(③の図2を参照)。

一方、日本の場合、学校基本調査(2015年)によれば,大学の入学者に占める留学生の割合は約1.6%(約1万人)しかないので進学率はほとんど影響しない。もちろん,海外の大学に入学する人もいるのでその分は進学率に含めて計算した方がよいが,現時点ではそのようなデータはOECDでは載せていないようである(いずれにしても,日本の場合は海外の大学(学部)に入学する人は無視できるものといってよいだろう)。

③高等教育(第三期教育)の区分

OECDでは,高等教育(第三の教育)を,大学・短大(Aタイプ),専門・職業学校(Bタイプ)に分けた上,前者のAタイプは最低3年間の理論的な内容を含むものとし、後者のBタイプは2年〜3年により実際的な内容を教える機関としている。日本の場合、大学・短大と専門学校は学ぶ内容として別物であり、大学に進学した者が専門学校に行くことは稀である(その逆もまた然り)。一方で、OECD各国では、 BタイプとAタイプを統合的に扱っている教育機関も多く、国によっては区分が曖昧である(米国ではBとAを分けていない)、また、Bタイプを修了してAタイプに通うという場合も多く、進学率を図る上でAタイプとBタイプを足すことができない国も多い。日本では、むしろAとBを合わせた数値を使う方が理にかなっているのだが、2010年のデータではタイプAのみが示されおり、進学率が低いように見える。

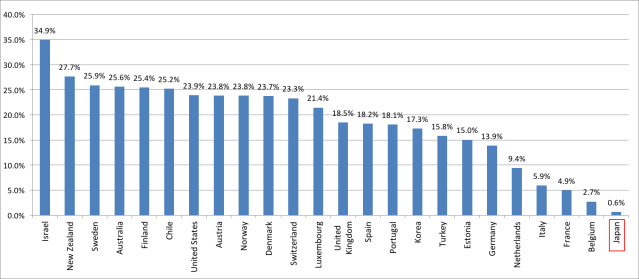

最新のOECD報告書(2015)は、AとBを合わせた進学率(留学生除外)を公表している。日本の留学生を除外した数値がないが、上記でも説明したように大学における留学生は1%しかいないので、留学生を除外した場合でも、日本の進学率は上位にある。

図2:2013年の大学進学率の国際比較(リンク)

④パートタイムの学生の要素

OECDの定義によれば、フルタイムの学生は、週に占める75%以上を勉学のコースに費やす者と規定されている一方で、パートタイムはそれ以下の時間を勉学に費やす者とされている。日本ではフルタイムの学生が多数であり、パートタイムの学生は少ない(学校基本調査によれば,大学や短大の通信制は全体の5%強に過ぎない)。一方で、海外ではパートタイムの学生の割合は高い傾向にある。パートタイム学生が増えることは入学へのハードルが低くなるため,進学率は上がりやすくなるといえる。

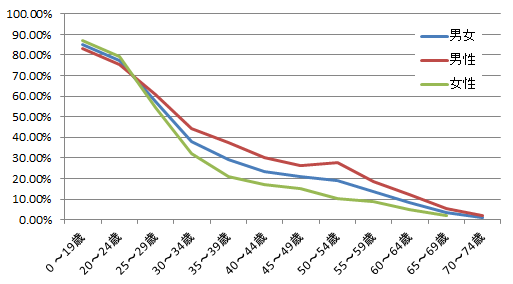

図3:2012年の在籍者に占めるフルタイムとパートタイムの割合(リンク)

上記のグラフ(図2)は、在学生に占める割合を示したものだ。2012年時点で、パートタイム学生の割合は,オーストラリアでは29%、ニュージーランドでは39%、英国では23%、スウェーデンでは51%である。ただし,この数値は大学院等を含む在学生を対象とした数値であり、パートタイムの学生がどれほど初回入学者に含まれているのかはよく分からない。また,スウェーデンのように履修内容によりパートタイムを計上する国もあるため、データを比較するのかは簡単ではない。いずれにしても,パートタイムの学生が多くなれば,(社会人を中心として)入学のハードルが低くなるため,一部の国の進学率は高くなりやすくなるといえる。

まとめ

海外の留学生を除き,専門学校等のBタイプを含めた場合,日本の進学率はOECD各国でも上位となり、日本の進学率が低いという主張は必ずしも正しくない。そもそも、国民の教育到達度を図るのであれば、進学率よりも修了率に注目するべきだろう。これを見ても、日本の修了率はOECD諸国と比べても上位にあり、世界的にも劣後していない(2013年のデータ)。

では、日本はもう進学率を上げなくとも良いのだろうか? 高等教育の進学率・修了率は結果として上がった方が良いが、それは政策的に無理やり上げるべきものでもないし、大学(タイプA)に行くものという社会的な雰囲気もどうかと思っている。大学が多すぎて質の確保ができていない状態にある中で、18歳の進学率を上げることが意味のあることなのだろうか。自分がやりたいことが決まっていて勉強する気持ちがあるのであれば意味があるだろうが、何となく進学する意味が本当にあるだろうか。むしろ、人手不足が続く労働市場に早めに参入する方が費用対効果の面からも良いのではないだろうか。まずは仕事をやりながら、やりたいことを見つけた時に大学や専門学校に行く方が合理的な選択ではないだろうか。

日本の高等教育の問題は、こうした柔軟な進学の道が事実上閉ざされていることである。18歳〜19歳で大学に進学しなかった場合、そこから大学に行くことは時間的な面でも心理的な面でも厳しいものがある。特に、日本の大学では勉強をしない若者が多数派というイメージがあるので、社会人を経験して真剣に勉強を学びたいと思っている人は入りづらいだろう。実際に、下記のグラフで分かるように、日本は25歳以上の入学者の割合は国際比較で最低である。

図3:2012年の大学短大(Aタイプ)の初回入学者に占める25才以上の割合(リンク)

(※日本のデータは学校基本調査(2015)から計算)

OECD報告書から読み取るべきポイントは、 18歳進学率を上げることではなく、人生の色んな段階での進学または学び直しができる環境を整えることである。むしろ、18歳での進学率は低くてなっても何の問題もない。18歳〜19歳で同じ年代に生まれた同じような人間と一緒にいても楽しいかもしれないが価値観は広がらない。社会人経験者、海外からの留学生など幅広い層の人間がいた方がいた方が多様性が増して学びが増えるだろう(これは大学院も同じだ)。

(注1)日本の大学進学率が50%以上あるというのは厳密には間違いである。文科省は2015年の大学・短大進学率は57%と計算しているが、日本の大学・短大進学率(18歳進学率)は18歳人口の進学割合を示したものではなく、全ての年齢を含む大学進学者数(約68万人)を18歳人口(約120万)で割った数値である。厳密に18歳のうち大学に進学する割合は約42%程度である(短大を含めれば約45%)。

日本ではパラサイトシングのように、実家に「寄生」する若者が問題として扱われてきたが、こうした大きな視点で見てみると、日本だけが抱える特殊な問題というわけでもなさそうである(スウェーデンにいたときはさすが欧州は自立年齢が早い!とか思っていたが、あくまでも北欧諸国が特別な事例であり、欧州のメインストリームではないことに今更ながら気づかされる)

日本ではパラサイトシングのように、実家に「寄生」する若者が問題として扱われてきたが、こうした大きな視点で見てみると、日本だけが抱える特殊な問題というわけでもなさそうである(スウェーデンにいたときはさすが欧州は自立年齢が早い!とか思っていたが、あくまでも北欧諸国が特別な事例であり、欧州のメインストリームではないことに今更ながら気づかされる)